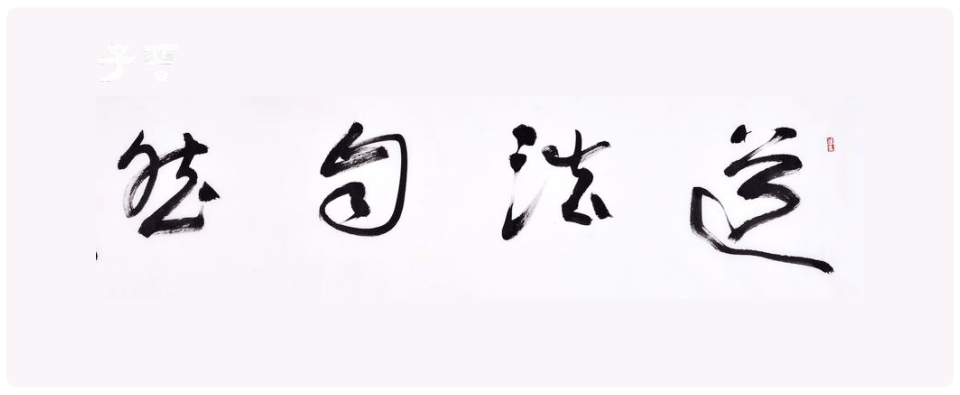

道教科仪法事教化下的孝道文化

古语云:“百善孝为先”,这句话传播之广泛反映了我国深入骨髓的礼节文化——孝道。

“孝”一种是父母在不远游的起居陪伴之孝;另一种则是慎终追远祭奠祖先之孝。反映在道教的科仪教化上,就分为了两种科仪体系,一是以《三官经》《北斗经》等禳灾祈福为主的阳事斋醮科仪体系,如有一些善信常常请道长为其父母建醮祈福;二是以《度人经》《破狱》《施食》等度幽荐亡为主的阴事斋醮科仪体系,如一些信众去道观为过世亲人超度,但愿他们不在地狱受苦,早登仙界。其中,最为典型的就是《破血湖》,作为专门超度女性的斋醮科仪,它深切体现了子女对自己母亲的感恩和哀思。从某种程度上来讲,这两类科仪都承载着中国人对亲人深挚的感情与思念,是践行孝道的重要方式之一。

《道门十规》:“乃上古籲天瀹祭之礼。自灵宝天尊受元始说经以来,为立教之本。”詹石窗教授在《道教文化十五讲》中写道:“‘教’则是传统孝道文化的集中体现。古人因星象启示而有至尊精神,引申到家庭社会,就形成了尊崇祖先的意识。这种崇尚祖先并且以宗庙为依托的形式就是中国传统宗教的基本特点。道教当然也具备了这种特点。由于传统的祖先崇拜乃是崇本精神的积淀,而道教也讲崇本,只是这个“本”比起原始祖先崇拜来具有更深沉的意义。道教所谓‘本’推衍得相称远。从根基来看这个‘本’就是‘道’,或者反过来说‘本’就是‘道’。”故而道教以道为教,以科仪教化为立教之本。事实上道教科仪教化确实是起到了“以教化民”的作用,达到了“美教化,移风俗”的效果,是一种对孝道、人伦、德性的培育。

《高上玉皇满愿宝忏卷之四除罪》云:“愿不孝父母罪消灭。愿不敬三宝罪消灭。”由此可见,在道教教义中不孝父母是一种罪,甚至是排在了不敬三宝前面,可见罪过之大。道藏首经《度人经》中亦提出了父母师长去世之后使其超脱的方法:

“道言:夫至学之士,修诵上清三洞宝文,专持戒籙,幽栖山泽,清虑忘世。或积德行,阴功及物,父母师长,去世之日,欲济度死魂,使超登洞台,列名仙阶者,当以五香鍊汤。沐浴尸魂,以青缯朱书元始灵文一十二符,布着玄宫之内,一形上下,谓以卧符。枕上符,面上符,两手符,两足履中符,安心前符,椁四面符,凡十二道。”

在道教科仪的过程中,也会让亡者子女介入其中,如拈香、星期、上供。在南通地区的《破血湖科仪》中,不管寒冬酷暑都会让斋主随着道长的步伐赤脚走过“血湖城”,并戳破手指“还血”。值得一提的是《破血湖科仪》后按理是不需要念《十月怀胎》的,但很多道长为让斋主感谢打动父母生前含辛茹苦的养育之恩,还会在行持完《破血湖科仪》后念唱《十月怀胎》,从而起到教化作用。

“慈乌尚反哺,羔羊犹跪足。”据《大明玄教立成斋醮仪范》记载:“教与正一,专以超脱,特为孝子慈亲之设,益人伦,厚风俗,其功大矣哉。”又云:“官民之家,若有凶事,非僧非道,难以殡送。若不用此二家殡送,则父母为子孙者是为不慈,子为父母是为不孝,耻见邻里。”时至本日,道教科仪一直承载着以“孝道”教化人心、弘扬优秀传统文化的使命! 可见,科仪教化,它不仅仅是九天玉宇上的仙人之术,早已与孝道文化和人伦道德融为一体的度人善事!于公而言,科仪教化是“美教化、益人伦”的国之大事,于民而言亦是“非僧非道,难以殡送”的家之大事,于教而言更是“特为孝子慈亲之设”的教之大事!

本文链接:https://zijinci.cn/post/daojiaokeyijiaohuaxiadexiaodaowenhua.html

转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!